2014,我和我的厦大

迎着新年初升的太阳,我们轻轻地作个道别,说声:“再见,2014。”

回望这逝去的365个日夜,厦大在国内展现、国际发声,用她的智慧与辛劳在时间的年轮上再添精彩。这一年,她立了新家规――《厦门大学章程》正式颁布,在海外有了新分校――马来西亚分校正式动工建设;赢得了新辉煌:获批2个国家级协同创新中心,新增3个省级协同创新中心,新增1个学科进入ESI世界前1%,新增3名 “973计划”和国家重大科研计划首席科学家,正式入选联合国教科文组织质量保障与研究项目……

回首这逝去的365个日夜,厦大人工作能量满满、生活幸福暖暖,用铿锵脚步走出了自己别样的人生轨迹。这一年,我们拿了优秀、搬了新屋、当了父母、提升了能力、收获了真情……

2014是忙碌、充实、欢乐的一年。

年初,去了哈佛、普林斯顿,带着自己的研究成果参与国际交流,收获良多。年中,在领导与前辈师长的帮助之下,参加全省、全国青年教师教学竞赛,获益匪浅。年末,可爱的女儿已是厦大幼儿园星星班一名开心宝宝。

感谢我的厦大!在这个温暖的校园里,我从一名学子成长为一名青年教师,有幸养成一辈子阅读思考的习惯,有幸担起了一份教书育人的职责,有幸陪着我的家人和朋友安守一份平淡却踏实的生活!

――人文学院教师 李莉

2014年10月,两岸关系和平发展协同创新中心通过了国家认定。中心如同一棵正在茁壮成长的树苗,从其播种到发芽,当中的酸甜苦辣,我都亲身经历和体验。在新的一年里,衷心希望中心的发展能够更上一层楼,早日成为海内外最好的台湾研究思想库、人才库和信息库,更好地服务于对台工作大局。

――台湾研究院教师 张宝蓉

2015新年之际收到来自澳门的一张明信片,上面写着:只有能被这个世界温暖的人才能温暖别人。2014年全球孔子学院大会,不管是参与调试主会场上千个同传设备,还是作为夜里百名志愿者组成的引导长队中的一名,用微笑和行动诠释意义。虽是寒冬,却无比温暖。我和我温暖的2014,去看更精彩的2015。

――孔院大会“最美志愿者” 刘文田

2014年对我来说是充满收获的一年,顺利通过博士学位论文答辩,成为2011-iChEM的一名博士后。在学校、中心各级领导的带领下,协同创新中心顺利获得认定,成功跻身国家级“协同创新中心”,给我们提供了更好的发展平台。期待“年轻的”协同创新中心继续加强协同、合作、创新,努力奋进,汇集更多优秀人才,携手再创丰收的2015!

――能源材料化学协同创新中心博士后 朱从青

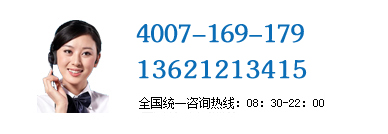

2014年12月,我从离退休处领取到一张“助老服务热线卡”,这张卡上有多方面的服务热线电话号码。这是针对老同志反映的一些日常生活中遇到的“120医务人员上门无人抬担架”、“打饭难”、“打车难”等诸多问题,特别方便。

这是一张温暖人心的服务卡,这张助老服务卡让我感到拿在手上、暖在心里,成了我对过去一年的难忘记忆。

――离退休老教师 陈升法

2014年,注定是我生命中不平凡的一年。这一年我与相恋四年的女友订婚即将走向婚姻殿堂;这一年我第一次跨出国门远赴美国学习研修;这一年我在工作中得到了学生们以及领导同事的肯定,获得了“校级优秀辅导员”的宝贵嘉奖。这一年有太多难忘的经历,感谢过去这一年的经历让我成长。2015年,我将踏入而立之年,期待未来的2015年我能和我迅速成长的343个学生们一样,继续展翅翱翔,继续更好地理解与践行这一代青年人的责任和担当。

――生命科学学院辅导员 陈运动

我校宏观经济预测报告首次在德国发布,是宏观中心“走出亚洲、走向世界”的元年,也是我“走出亚洲、走向世界”的初年。作为土生土长的厦大人,厦门大学、宏观中心是我温暖的家园,充满感恩的同时,也希望能和中心一起努力,将中国的宏观经济研究声音、厦大的宏观经济研究声音,传播到世界的每一个角落。

――经济学博士 王燕武

2014年,是我来厦大读书、工作的第九个年头。2014这一年有太多让我们感动的人和事,工作上在各位老师和小伙伴们的真诚帮助下,收获成长;生活上,完成了人生的蜕变,步入了婚姻的殿堂,搬进了幸福的小窝,“私人定制”公交也让往来和便利有了“约定”。2014年我们经历很多感动、幸福和喜悦,崭新的2015,我们来了!

――学生处 沈鑫

拥有一艘能航行于世界各大洋的现代化科考船,一直以来都是厦大海洋人的美好愿望和奋斗目标。2014年,我们终于正式签署了船厂建造合同。虽然这一年的工作仍处于图纸设计阶段,但是每一点、每一滴的进展,带给我们的都是鼓舞和激励。将来,科考船不仅是我校海洋科研的重要平台、厦门和马来西亚校区中国――东盟海洋学院的教育和人才培养基地,更承载着服务社会和远播文化的重大使命。

――海洋与地球学院教师 王海黎

我的2014,概括起来可以是:一群人,一件事。

一群人。2014年我最亲近的一群人必须是《哥德巴赫猜想》剧组的小伙伴,因为一年没有几个700多小时(排练总时长),没有几个69天(排练总天数)。但,这些数字在我的2014里,都是和这一群人一起拥有的。自强不息,止于至善,还记得每次演出结束后,我们都激动地想要大声的对世界喊:请记住我们,我们是厦大人!

一件事。我正式成为一名厦门大学人文学院研究生,师从我无比尊敬的学者――鲁西奇教授,继续我专业知识、人生道理的学习,而且享受着山水相映成趣的校园,以及每天的米饭补贴。能继续在南方之强学习三年,我感到无比开心。

――《哥德巴赫猜想》陈景润扮演者 陈智东

2014年是感受责任的一年。用心善待每一本书,及时回复每一个咨询,精心组织好每一场活动,热情对待每一名读者,呵护好学校丰富的精神世界。还有,我两个宝宝两岁了,也让我的肩上增重不少。2014,累,但很值得,希望2015年更好。

――图书馆 马鲁伟

2014年翔安校区最大的也是最令人欣喜的改变就是图书馆投入使用,尤其是图书馆内的豪华报告厅、3D电影院、视听室等等都为同学们的学习娱乐提供很好的条件。医学院的临床模拟实验室可谓集尖端技术与科技于一体,让同学们能提前接触临床、熟悉临床,专业学习更有兴趣、更有底气。校区候车亭建好了、自行车停放架多了、植被绿化等都让校区变得更加漂亮了。总之,翔安校区越来越好了。

――医学院本科生 许洋

从没想过,我的2014会和“新媒体”有着不解之缘。4月,官微在93周年校庆当天正式上线了。第一次看到自己的文章推送到手机界面上,是欣喜的;第一次独立做专题策划,是有闯劲儿的;第一次独立做推送,是忐忑的;第一次点击破万,是自豪的;但也有迷茫和失误,也有曲折和起伏,曾遭遇文字难产的尴尬,也曾遭遇选题失准的偏差。9月新媒体中心成立后的首轮纳新后,一批新成员加入到“战斗民族”的行列里。我常常和团队成员分享:不忘初心,坚持也是一种品格。说展望,正如跨年致辞里所说,和官微、和新媒体中心,和所有官微的受众,2015年,我们不求朝夕相伴,但求风雨同舟。

――官微“小夏” 郭晓琳

对我来说,儿女成长是最幸福的事。2014年,我的女儿硕博连读,儿子专升本,都很上进、努力,自己再苦再累,也觉得值得。新的一年,希望多赚点钱,日子越过越好!

――后勤 李大姐

2014年是我同母校厦门大学紧密共进的一年。这一年,母校顺利实现国内省级校友会全覆盖,各地校友海内一家;姚明织带一路披荆斩棘,在全球市场独占鳌头。这一年,我承办第四届厦门大学全球校友会会长秘书长联席会议,捐资100万成立“厦门大学姚明校友励学金”,积极参与管理学院鸿雁计划并成为首批校友创业导师,圆梦85级经济学院校友毕业典礼,积极参加厦门大学第五期“校友零距离”之“姚明来了”交流活动……以上种种,有些已如期完成,有些仍在践行当中。虽想效蛇雀之报回馈一二,却未能尽力而犹显不足。新年已到,我将凝聚更多的厦门校友会校友,积极思考、扎实行动,为回馈母校贡献自己的力量。

――1985级企管系校友 姚明

作为学校校卫队的一员,2014年最大的变化就是我们有了“执法记录仪”。小小一东西,能录影录音,清晰记录我们工作的全过程。这对我们和游客都是一种无形的“监督”,有了它,不必要的纠纷确实少了很多。而且,今年我们还换了统一的新制服,手臂上的标识让我们更加明白自己工作岗位的重要性。其实,我是老厦大了,厦大幼儿园也是我母校,因此我对厦大的感情特别深。来年,我希望厦大的秩序能更好些,游客能更加文明些,老师也能更加支持和尊重我们的工作,大家一起把我们的厦大维护好,建设好。

――厦大保卫处校卫队员 小郭

2014年是校主陈嘉庚先生诞辰140周年,学校举办了“我眼中的陈嘉庚”系列活动。初入厦大的我其实对陈嘉庚先生并不了解,但是在老师同学们的讲述中,在对校园建筑的解读中,在校园文化的熏陶中,我逐渐对陈嘉庚先生有了更多的认识。每参与一次活动,就更增加了对嘉庚先生的敬仰、钦佩。

――教育研究院研究生 陈秋惠

2014作为厦大人,满满的充了三格电――参加黄河大合唱,旋律激扬令人奋进;参加海外培训,多种角色,多元文化,多种角度,开拓视野;论文获得福建省高等学校思想政治教育研究会2014年年会优秀论文一等奖……团队协作,工作升华,满格电量后就精力充沛的转战到迎接自己辅导员生涯的第一批新生,从入学军训到日常点滴,在与95后新生的同频共振的互动中,总会发现那细小的欣喜和执着的激情。中国梦、厦大梦、自己的梦,梦圆心恬!

――艺术学院辅导员 王亚群

旧岁新春隔一夜,昨日今朝是两年。回首过去,我们感到欣慰,展望未来,我们充满信心。2015,厦大和厦大人一同努力奋进!